作者:思恩府驿站

《隐没的战象》是作家、学者梁越先生新创作的历史小说,秉承其前作《西去的使节》表现文化冲突、跨文明融合和《陆荣廷评传》颠覆性学术视角的双重风格,50多万字的宏篇巨制,在起点中文网、江山文学网、简书、一本册子云上渊博、中国作家网等发布后,引起广泛关注。转发在民族影视网(www.minzuys.com)专访作者的创作谈《纵横两万里 战象驰他方》几个月的流量亦超30万。为此,近日百色学院讲师、文学博士甘林全先生就读者反响的相关问题与作者梁越进行交流碰撞,整理如下——

拓展历史小说叙事范畴的南方叙事

甘林全:《隐没的战象》通过重构宋代岭南边疆史与侬智高起义的叙事,以“南方视角”拓展了传统历史小说叙事范 畴,展现了多元文化交织下的历史图景。请您谈谈有几个维度的叙事突破。

梁越:应该有三个维度。其一是地理与文明的南向重构。小说将叙事重心置于北宋与交趾、广源州(今中越边境) 侬人部族的冲突中,通过邕州知州陈珙巡边、侬智高“以战求附”等情节,揭示中原王朝对南方边疆的治理困境——既依赖武力威慑(如陈珙“杀良冒功”的虚伪权威),又忽视地方诉求(侬智高归附被拒的悲剧)。这种叙事颠覆了以河洛为“天下之中”的文明等级观,凸显岭南作为政治博弈与文化交融的前沿地位。其二是战象符号——非中原的史诗意象。小说以“战象”为核心意象,构建了一套迥异于中原骑兵美学的南方军事图腾。侬军战象在战争中发挥作用,如广州之战中的奇袭,其威慑力与失败后的西迁,隐喻南方部族对抗中原霸权的悲壮。在文化层面,老战象“刺空”的临终仪式(与野象的象语交流)被赋予神性,成为僚人迁徙记忆的活态史诗。其三是历史叙事的多元解构。小说通过颠覆古代正统史观,侬智高从“叛首”转为带领僚人开垦稻田、建立新家园的“稻田之王”,其移民开发澜沧、兰那的功绩(如素可泰土邦的建立等),重构了“文明南移”中边缘群体的主体性。

甘林全:《隐没的战象》以小说化的历史想象,将侬智高起义嵌入“新南方写作”的框架——通过汉语书写、跨境移民史诗与生态美学(战象与榕树的意象),既解构了中原中心的权力话语,也为当代文学的地方路径提供了“向东南亚”的叙事范式。本质上是对“边缘历史”的再发现与再诠释。它通过多重视角叙事(中原王朝、边疆部族、东南亚移民)、跨文明冲突书写,以及虚实交织的史料运用,构建了一个既具史诗格局又充满人性张力的南方边疆世界。这种创作路径不仅为历史小说提供了新范式,也为理解中国南方与东南亚的历史互动开辟了文学通道。传统历史小说多聚焦于中原王朝或帝王将相,而该作品将目光投向长期被忽视的南方边疆民族,以侬智高这一被宋廷边缘化的部族首领为核心,重构了北宋时期南方民族抗争与移民的历史图景。

多维视角叙事,展现北宋侬智高事件全景

甘林全:《隐没的战象》通过多维视角叙事与时空交错的架构,展现了北宋侬智高事件的全景,将历史、战争、民族迁徙与个体命运交织成一幅壮阔的史诗画卷。请您谈谈这一叙事特色。

梁越:多维视角体现在官方视角和民间视角,跨地域的空间叙事,虚实交织的史诗感和个体命运与时代洪流的共振等。如大宋官员邕州知州陈珙的军事行动;广州守城战中,文官王罕与武将侍其渊的协作等,进一步揭示宋廷应对危机时的官僚生态。而民间视角和跨地域空间叙事则聚焦于侬军西迁后组织移民开垦稻田的壮举,如“稻田之王”侬智高在兰那之地带领僚人建立新家园的历程。从邕州、广州的战场到侬军西撤至特磨道、澜沧的迁徙路线,再到东南亚兰那土邦、素可泰土邦的开拓,小说以地理位移映射历史进程,展现战争引发的民族大迁徙。

甘林全:《隐没的战象》通过官方档案、民间传说、个体记忆的多重叙事,将“下层视角”与“上层叙事”相结合,打破传统历史叙事的单一视角,既还原了侬智高事件的复杂性,也赋予其跨越千年的文化生命力。

战争描写阔大而深刻

甘林全:《隐没的战象》的战争描写,堪称史诗级战役格局。请您就战争描写的“阔大”与“深刻”两个维度解析一下。

梁越:第一是阔大。描绘了从邕州之战、广州围城到归仁驿决战等系列战役,战场横跨岭南,甚至影响东南亚格局。如狄青率二十万大军南下的描写,凸显了军事行动的规模。不仅聚焦侬军象兵的奇袭,也刻画宋军将领的应对:杨畋的失利、蒋偕张忠阵亡的惨烈,以及狄青的决胜之姿,形成多势力交锋的壮阔图景。还有地理与文化的磅礴渲染。战争背景融入南方湿热丛林、象耕鸟耘的僚人图腾文化,赋予战场以原始神秘的气息。第二是深度思考。通过侬智高“求附不得”的无奈起义,揭露宋廷“重北轻南”政策对边疆民族的压迫。战争不仅是武力对抗,更是政治失策的必然结果。官僚体系的腐朽:如广州知州仲简临战畏缩、邕州知州陈珙“杀良冒功”的虚伪,暴露宋廷地方治理的溃败。守城宋军的坚韧:广州守城战中,文官王罕、萧注与武将侍其渊的合作,以及百姓动员的细节,展现战争中的微光。战争后的隐没与新生:侬智高战败后率部隐入东南亚开垦稻田,降下“大南天国”旗帜的结局,既是对历史叙事的消解,亦暗示战争暴力之外民族生存的另一种可能。

甘林全:我觉得全书战争描写的艺术手法是壮美与悲悯的交织。象征意味明显。比如战象既是军事力量,也隐喻南方民族的野性生命力;百万稻田的意象则消解了战争的破坏性,转向农耕文明的延续。其描写之“阔大”在于时空的纵横捭阖,“深刻”则源于对文明冲突与人性真实的冷峻剖析。不仅在战争描写中使用象征手法,比如稻田的隐喻意味。百万稻田是侬人部族在战后开垦的,它喻示着古老民族在和解中涅槃嬗变,象征着和平与新生。侬智高改称“那王”即“稻田之王”,体现了其对和平生活的向往,以及民族融合与发展的新起点,展现了战争与和平、冲突与融合的复杂关系。

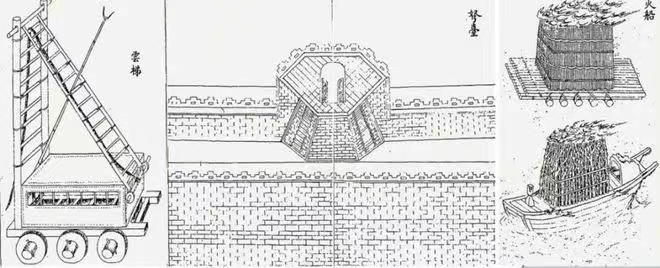

▲北宋的云梯、弩台与火船

一部有学术深度的历史小说

甘林全:学术深度和颠覆传统视角在您的前作《陆荣廷评传》中体现得淋漓尽致,本书虽是文学作品,由于创作是基于扎实史料的开创性研究,同样具有颠覆性的力量。不知道说得确否?

梁越:小说表现了北宋朝廷“重北轻南”战略的致命缺陷。侬智高“以战求附”的诉求被宋廷忽视,导致南疆防御崩溃,最终造成“金瓯有缺”的领土损失。这一观点颠覆了传统史书对侬智高的负面评价。也通过描写大理国调停、侬军移民东南亚等细节,重构了东南亚格局形成的历史动因,展现了中原王朝与边疆民族的复杂互动。

甘林全:小说以“稻田之王”的隐喻收尾,将侬智高从“失败者”重塑为东南亚稻作文明的开拓者,既符合历史逻辑(僚人流民南迁),又赋予悲剧性历史人物以史诗般的升华。从这点意义上看,其颠覆性力量类似您的前作《陆荣廷评传》对护国战争史观的修正。同时,我也看到,《隐没的战象》通过严谨的史料考据、多学科视角和文学重构,不仅填补了南方民族史的叙事空缺,更挑战了中原中心主义的传统史观,其学术价值与叙事创新在历史小说中独树一帜。比如,大量引用唐宋文献(如杜甫诗、宋代官制)构建历史语境,同时通过文学想象填补史料空白。例如第十八章《日与夜》结合《宋朝事实类苑》的记载,虚构广州守城战中转运使王罕与都监侍其渊的权责博弈,生动还原宋代战时官僚体系的运作逻辑。这种“以文证史”的手法,使小说兼具历史真实感与戏剧冲突性。作品突破传统“平叛”叙事模式,通过具体事件(如交趾侵边、宋军巡边杀良冒功)揭露北宋边疆治理的积弊。例如第五章《巡边》中知州陈珙以“震慑蛮兵”为名大搞形式主义行军,实则暴露宋代地方官僚体系的腐化。这种批判性视角,呼应了您的前作《陆荣廷评传》中颠覆传统史观的学术风格,将复杂的边疆史纳入文学视线。这是一种创新。

多元的读者评论

甘林全:综合线上的评述和线下的读者反映,《隐没的战象》作为您新创作的长篇历史小说,自连载以来引发了多元化的反响。读者普遍赞赏小说以北宋侬智高事件为主线,填补了南方民族秘史的文学空白。也颠覆了传统史书中对边疆民族的边缘化书写。有学者认为,小说呼应了黄现璠等学者早年的学术观点,将侬智高起兵的正义性通过文学形式大众化,具有“历史祛魅”的意义。有部分读者对“侬军西撤后隐入稻田”的虚构结局存疑,认为艺术加工可能弱化了历史复杂性,但亦有评论认为这种浪漫化处理增强了史诗感。小说融合战争史诗(如归仁驿之战)及神话意象(象耕文化),被赞为“历史与传说的交响”。开篇中“象族南迁”的引言,和书末战象刺空走向象冢,营造出苍茫的时空纵深感。

梁越:有部分读者评论期待更多对侬智高移民东南亚后影响的延伸,目前小说仅以“稻田之王”收尾,留白较多。

甘林全:付费读者多评价“物有所值”,但免费章节的试读率显示部分读者对历史题材存在门槛。中国作家网连载后,引发对“历史小说真实性边界”的讨论。无论如何,《隐没的战象》成功激活了公众对侬智高事件的关注,但其文学化表达与历史严谨性的平衡仍是争议焦点。多元评论反映了作品在历史启蒙、艺术创新和大众接受度上的多重探索。有读者评述,作为侬智高事件的文学表现,《隐没的战象》甚至被称为是亚洲版的“出埃及记”。

中华民族共同体意识的南方叙事

甘林全:《隐没的战象》作为一部以北宋侬智高事件为背景的长篇历史小说,通过南方民族的壮阔秘史,深刻展现了中华民族共同体意识的多元叙事。我希望从作品内涵、历史意义和学术视角探讨一下。

梁越:一个是南方民族的历史叙事与共同体意识。小说以侬智高“以战求附”的悲壮抗争为主线,揭示了北宋王朝“重北轻南”政策下南方边疆的困境。学界自20世纪60年代起便通过党报文章(如权威学者黄现璠《侬智高起兵反宋是正义的战争》)肯定其反抗的正义性,反映了边疆民族对中央政权归属的诉求。侬智高战败后率部西迁,组织僚人流民向东南亚开垦稻田的壮举,更体现了南方民族对生存空间与文化延续的追求,成为中华民族开拓精神的南方注脚。二是“共祖”叙事的文化融合。小说中僚人以象、鸟为图腾,与中原“舜葬苍梧,象为之耕”和“禹葬会稽,鸟为之耘”的传说呼应,暗合南岭走廊民族融入黄帝世系的“共祖”叙事传统。这种叙事将南方族群纳入“天下一家”的华夏文明框架,强化了中华民族共同体的历史根基。侬智高其祖、父及他的一代,三代首领都以带领部族成为“中国人”为奋斗目标。

甘林全:除此而外,战争与移民,边疆治理的反思也是作品表现的重点。一是北宋边疆政策的失衡。侬智高事件暴露了北宋对南方治理的疏漏。狄青平定南方后,宋廷未能有效整合边疆,导致“南方长城”崩塌,邻国大举入侵,最终版图“金瓯有缺”。小说通过这一历史教训,批判了传统中原王朝对边疆的差异化对待。二是移民拓殖与文化传播。侬军余部在澜沧、兰那等地参与建立兰那、素可泰土邦,将稻作文化与僚人社会组织模式传播至东南亚。这一过程既是生存抗争,也是中华文明向外延伸的体现,与学术研究中“南岭走廊多民族交往交流交融”的结论形成互文。学者郝国强指出,南岭走廊民族的“同胞”叙事通过神话传说强化了共同体意识。小说中侬智高被称为“赛法”(天选之子)、僚人自称“我们”(僚语)、亲人之中互称“贝侬”等细节,正是这种叙事的文学呈现,为学术理论提供了鲜活案例。因此,可以说,《隐没的战象》以历史小说的形式,填补了中原正统叙事中南方边疆的空白,揭示了中华民族共同体形成的复杂性与包容性。正如侬智高最终化身“稻田之王”、与战象隐没于百万稻田的结局所示,南方民族的抗争与开拓,始终是中华文明多元一体格局中不可或缺的一环。

新南方写作在《隐没的战象》中的体现

梁越:对新南方写作这个概念不怎么了解,不知本书如何对应,愿闻其详。

甘林全:《隐没的战象》通过地理符号、文化流动性与历史批判三个层面,体现了“新南方写作”的美学特质与思想内核,具体表现为以下维度:第一、跨域地理符号的“水性”叙事。小说以广南西路(今广西)为地理锚点,将邕州春花、米粉等风物细节,到侬军最后远行澜沧和兰那,构建出“从岭南到中南半岛”的液态文学版图。这种叙事呼应了“新南方写作”的“水性”特征——地理边界如水流般渗透,文明记忆在潮湿的南方空气中弥散,形成跨文明的“湿气叙事”(路魆笔下“南方的湿气和阴气”的变体)。第二、小说以“新南方写作”典型的“去中心化”姿态,将邕州地方志(如《岭外代答》中的象兵记载)转化为全球史的一页。总之,《隐没的战象》的“新南方性”,在于它将战象化为“水性的文明载体”——既是梁启超期待的“新文明”之镜,也是路魆笔下“湿气与阴气”的历史凝结。当小说结尾“战象刺空躺在雨林中的象冢”时,南方写作的流动性、批判性与魔幻性,已如雨季的藤蔓般缠绕成新的文学地貌。(转自思恩府驿站)

京公网安备 11010502047870号

京公网安备 11010502047870号